In questo anniversario del 25 aprile così denso di significato, la memoria collettiva torna a interrogarsi non solo sui fatti, ma anche sulle coscienze che li hanno preceduti, accompagnati e interpretati. Tra queste, la voce di don Primo Mazzolari emerge come una delle più profetiche e lucide. Già nei primi germogli del fascismo e nella minaccia nascente del nazismo hitleriano, Mazzolari seppe leggere il pericolo, avvertire il veleno dell’idolatria politica e denunciarne le conseguenze con coraggio, spesso in solitudine.

Nelle pagine del suo Diario e nelle lettere indirizzate ad amici fidati, don Primo racconta non solo il dramma di un’Italia che si smarrisce, ma anche il dolore intimo di un uomo di fede che assiste, impotente ma non silente, al precipitare degli eventi. Il suo modo di resistere – che non fu mai arrendevole né retorico – ci consegna oggi un’eredità spirituale e civile che parla al cuore della Liberazione: la libertà come frutto di una coscienza vigile, di una parola detta quando ancora tutti tacciono.

“È proprio possibile – scrive nel suo Diario, il 16 aprile 1929 – che in un’Italia di 40 milioni di persone, vi sia poi tal unanimità di pensiero e tale concordia nell’opera da non riscontrarsi nessun dissidente che osi esprimere a mezza voce il proprio parere? O questo è un miracolo inaudito, mai raggiunto in nessun tempo e in nessun luogo neppure dalla religione, o è un sintomo inquietante di ciò che può distruggere il timore di colui che è forte nel patrimonio sacro e intangibile della coscienza”.

Esistono già numerosi studi autorevoli sul periodo della Resistenza al nazifascismo, frutto del lavoro di storici e studiosi competenti. Ma è interessante, in questa giornata così carica di significati civili e spirituali, lasciare spazio alla voce di don Primo. Nelle sue pagine, infatti, emerge con straordinaria lucidità la capacità di leggere i segni del tempo e di denunciare, con coraggio profetico, ciò che stava per accadere.

Il suo antifascismo nasce anzitutto come forma di reazione morale verso le ripetute violenze a cui deve assistere impotente. Quando la violenza trabocca, e da verbale diventa fisica, nasce in lui il desiderio di ribellione e di resistenza. Comprende che il suo dovere è quello di prestare la sua voce agli oppressi, senza esitazione, non tollerando più i soprusi nei confronti della povera gente.

Scrive agli inizi del 1925 a Vittoria Fabrizi de’ Biani, una nobildonna umbra sua corrispondente, con la quale ha instaurato un profondo rapporto spirituale:

“Dall’alto, la brutalità scende fino in basso, fino ai nostri poveri paesi, e si sfoga così, spargendo il terrore tra la povera gente… Lei immagina cosa ho sofferto e cosa soffro tuttora, anche per comprimere la rivolta che nell’animo spaventosamente mi ribolle contro le ingiustizie infami di quest’ora di tenebre. Non è che non senta la pietà anche verso coloro che sono degli incoscienti esecutori di ordini malvagi: ad essi va la mia anima con una carità senza limiti. Ma io mi chiedo se proprio nessuno deve alzare la voce di condanna, se il sacerdote, che è il protettore nato degli oppressi, può star pago di soffrire interiormente e di pregare. Il dubbio, per mio conto, l’ho risolto: io sento il dovere di dichiararmi apertamente in favore degli oppressi e di mettere la mia povera vita per loro. Ma sono imbottigliato di prudenza, che mi giunge da ogni parte, sotto forma di consigli, di raccomandazioni, di scongiuri… Ed eccomi qui, pastore senza voce, costretto a far tacere l’impeto del cuore”.

Pur disposto a pagare di persona quando è in gioco la libertà della Chiesa, la dignità della sua coscienza e delle persone che gli sono affidate, nel 1929 intravede i rischi a cui la Chiesa va incontro con la firma dei Patti Lateranensi. Non si fida di un accordo che rischia di imbavagliare la libertà ecclesiale. L’azione pastorale non poteva essere barattata per qualche privilegio o beneficio. Lo stesso benessere economico garantito ai preti si rivela per lui un’arma a doppio taglio, perché la Chiesa rischia di non poter più contare sulla sua libertà di espressione e parola. Lamenta di vedere nei vescovi italiani semplicemente dei buoni funzionari, alla ricerca del quieto vivere, incapaci di leggere profeticamente i segni dei tempi.

Lucidissime e profetiche sono le parole che, a questo riguardo, il 23 febbraio 1929, scrive al suo caro amico don Guido Astori, appena dieci giorni dopo la firma del Concordato:

“Tu quindi capisci d’intuito, le mie perplessità e il mio… umano spavento. Tanto più ch’io non posso dimenticare le lezioni della storia: dai poteri assolutisti e reazionari la Chiesa non ha mai guadagnato che umiliazioni, restrizioni di libertà e… corresponsabilità tremende davanti ai popoli stanchi e avviliti. Se questo nel passato, tanto più oggi, con l’istinto di libertà che abbiamo tutti nel sangue, con una popolazione che non è cristiana e quindi incapace di sostenere una novità di tanta importanza (parlo del Concordato), con di fronte un regime… di spirito anticristiano… Tu mi scrivi che gli avvenimenti superano le persone. Vorrei poterlo credere: ma allora ho bisogno di far tacere la mia ragione e soprannaturalizzare uomini e fatti, nel senso che le vie di Dio, ecc. ecc. In questo siamo d’accordo: anzi a questo mi attacco disperatamente, non avendo nessuna ragione umana di conforto. Pregiudizi politici, incapacità di superare delle antipatie preconcette? Non lo credo, perché di tutto cuore mi auguro e prego di potermi ricredere non domani ma oggi stesso”.

Ciò che più colpisce nel suo giudizio sui Patti è la denuncia di mediocrità rivolta all’episcopato e al clero italiano. Di fronte ad ogni prevaricazione dello Stato, dovrebbe esserci il «muro incrollabile delle coscienze episcopali e sacerdotali», scrive nel suo Diario il 7 febbraio 1929, mentre invece si assiste a una Chiesa rinunciataria. Continua nelle pagine del suo Diario:

“Più che dei Vescovi abbiamo dei buoni funzionari, nei quali troviamo una predisposizione all’acquiescenza, al quieto vivere, al rifiuto di ogni iniziativa implicante una qualsiasi responsabilità, a gettare sulla S. Sede ogni incarico”.

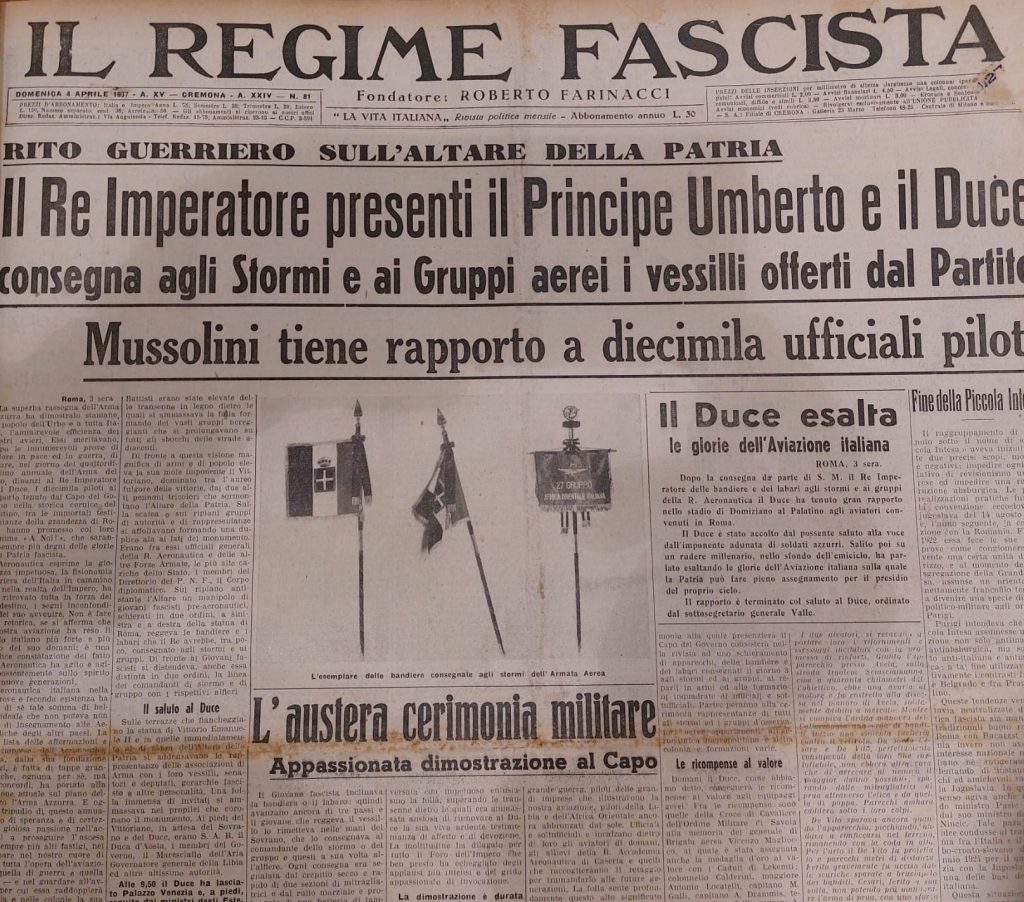

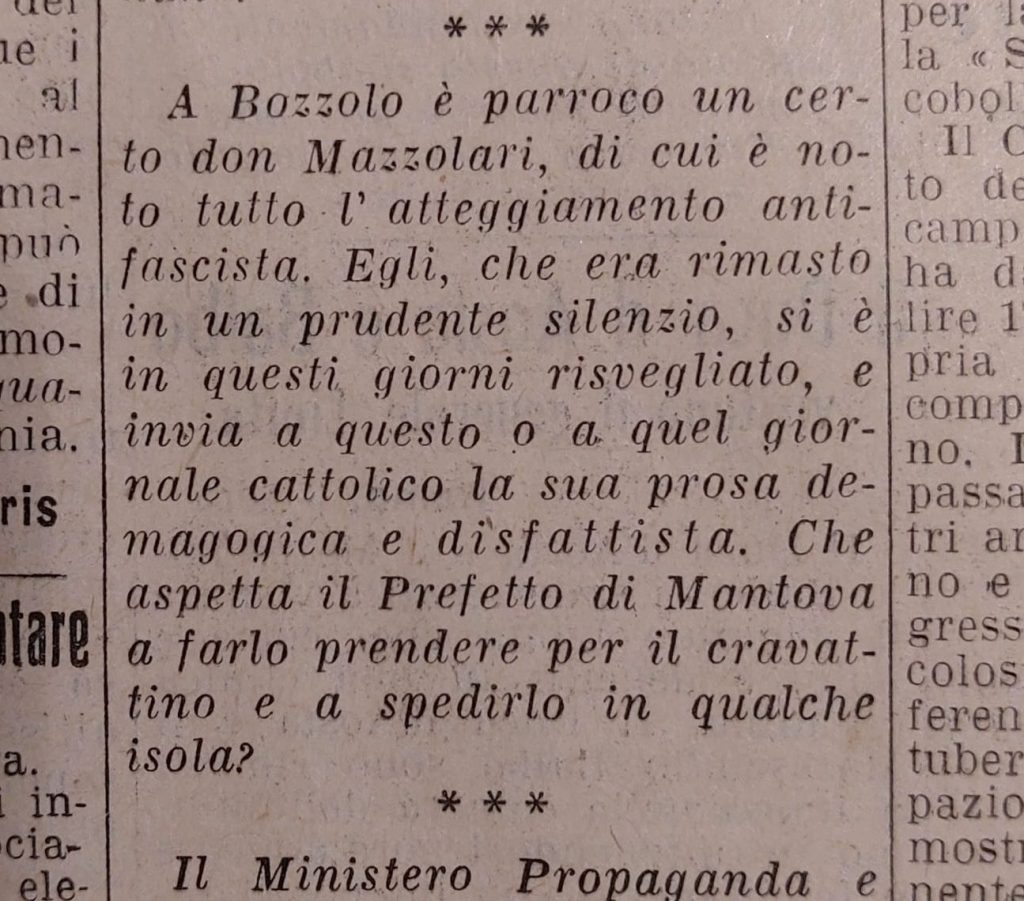

Il tormentato rapporto con il Regime, che è una delle pagine più difficili dei dieci anni del suo ministero a Cicognara, continua e si allarga a dismisura a Bozzolo. Di fronte all’ennesimo atto di Resistenza e contestazione verbale di don Mazzolari, il 4 aprile 1937, in un breve trafiletto apparso sul giornale cremonese il “Regime fascista”, Roberto Farinacci, il Ras di Cremona, così auspica: “A Bozzolo è parroco un certo don Mazzolari, di cui è noto tutto l’atteggiamento antifascista. Egli, che era rimasto in un prudente silenzio, si è in questi giorni risvegliato e invia a questo o a quell’altro giornale cattolico la sua prosa demagogica e disfattista. Che aspetta il Prefetto di Mantova a farlo prendere per il cravattino e a spedirlo in qualche isola?”.

La cosa ebbe un seguito immediato presso le autorità. Fu convocato il 5 aprile a Mantova. Lo stesso giorno scrive all’amico don Guido Astori:

“Ho la casa minacciata. E la minaccia di una punizione squadrista mi è stata confermata nientemeno che dal Prefetto e da Questore di Mantova come una cosa naturale e… legale”.

E aggiunge:

“Tra i nostri silenzio di tomba. Sono una specie di scomunicato ‘vitando’ … Ma io conto sul Signore soltanto. Sento che mi aiuta in maniera straordinaria. … Tu sai come condivido le tue tribolazioni. Uniamole per il bene del nostro povero Paese”.

Nel pieno della bufera che sconvolge l’Europa, il 1° settembre 1939, mentre le truppe tedesche invadono la Polonia dando inizio alla Seconda guerra mondiale, don Primo pronuncia parole di durissimo giudizio su Adolf Hitler. Questo grido lucido e disperato nasce dal cuore di un uomo di fede che, fin dai primi segnali del nazifascismo, non ha esitato a denunciarne la brutalità e l’ideologia disumana.

“1 settembre 1939 – Ore 8.30.

La radio ha detto che alle ore 5 e un quarto di stamane le truppe tedesche si sono messe in marcia contro la Polonia. La notizia è spaventosa, ma dà quasi un respiro: il respiro nel breve intervallo di un incubo a un altro incubo. […] Quando un uomo parla così ha già causa perduta davanti agli uomini ragionevoli e spirituali. Egli è fuori dalla tradizione e dal senso cristiano; fuori anche dall’umanesimo pagano di Roma. […] Ci si chiede s’egli è normale, oppure se è davanti a un mistero criminale quale la storia non ha mai conosciuto.

La Polonia per il momento è sola. Popolo messianico, dopo l’agonia, la crocifissione.

Non so se umanamente potrà resistere a lungo, sotto la valanga teutonica, so che è capace di morire per tutti.

Il presidente polacco ha parlato come parlano gli uomini buoni che hanno le mani e il cuore pulito”.

Le sue parole si inseriscono in un clima di crescente tensione, quando ancora molti esponenti del mondo cattolico mantenevano un prudente silenzio. È anche grazie a voci come quella di Mazzolari che, negli anni successivi, prenderà forma una resistenza cristiana – morale e spesso attiva – al totalitarismo, capace di opporsi, anche a costo della vita, alla negazione della dignità umana.

La testimonianza di don Primo Mazzolari, a distanza di ottant’anni dal 25 aprile 1945, continua a risuonare con sorprendente attualità. In un tempo in cui la coscienza rischia di essere anestetizzata dalla superficialità, dalla disinformazione o dal calcolo, le sue parole ci richiamano alla responsabilità di una fede incarnata nella storia, capace di leggere i segni dei tempi e di opporsi con coraggio a ogni forma di ingiustizia. La sua voce, limpida e solitaria, parla ancora oggi a tutti coloro che credono in una resistenza non violenta ma determinata, fondata sul Vangelo e sulla dignità dell’uomo. È questa la radice profonda della Resistenza dei cattolici: non un fatto solo politico, ma un atto di amore e verità, che affonda le sue radici nella libertà interiore e nel coraggio di essere testimoni, anche controcorrente.

don Umberto Zanaboni

vicepostulatore Causa di beatificazione

servo di Dio don Primo Mazzolari

Riconciliazione e redenzione per spezzare le catene dell’odio

Novità editoriale: nell’80° della Liberazione pubblicato da Edb “Primo Mazzolari. La Resistenza dei cristiani”

A Bozzolo la Messa nell’anniversario della morte di don Mazzolari nel ricordo di Papa Francesco e della sua sintonia con don Primo